#004

我们拍一张照片的时候,我们在拍什么?

When we take a photo, what are we capturing?

1 摄影的本质是将「自我大他者化」的过程

不需要熟知摄影史,我们就知道摄影的发展之初就是为了替代绘画。因为绘画没有能力复刻我们人眼所看到的东西,但在18世纪达盖尔银版的发明之后,曾经作为绝对客体存在的人类貌似有能力将自身大他者化(但事实上这种自我大他者化只在主体的意识中起作用,即只有主体才会觉得建构这张照片的「主人」是主体自身,在观赏这张照片的他者会将拍摄的主体和照片本身统一为景观式的符号,详见2)

.jpg)

达盖尔银版法

萨伊德曾提出过「他者构造」这一概念,被摄对象成为摄影者眼中的他者,由摄影者“构造”出一个意义。可以说,在摄影师的照片中,摄影师自己认为自己就是上帝。

举个例子,史蒂芬肖尔作为「新地形摄影」的代表人物,在其画册《不寻常之地》中使用大画幅拍摄了相当多看似庸常的场景。但事实上,他的作品的共同点就在于所有的作品中都没有出现「灭点」(在平面图形中的两条或多条线是平行的,但当它们在视觉图像中时,由于透视效果,这些平行线似乎会逐渐靠拢而在某个点汇聚,这就是灭点。)在现实中,我们知道灭点一定是存在的(或者说在我们的象征秩序中存在)。无论你是信仰基督教,还是信仰黑格尔的绝对精神,这些超验的存在都使灭点存在。而肖尔在他的作品中就充当了这个「超验的存在」,杀死了灭点,这一概念在他构建出的象征系统内就不存在。

.jpg)

史蒂芬肖尔《不寻常之地》

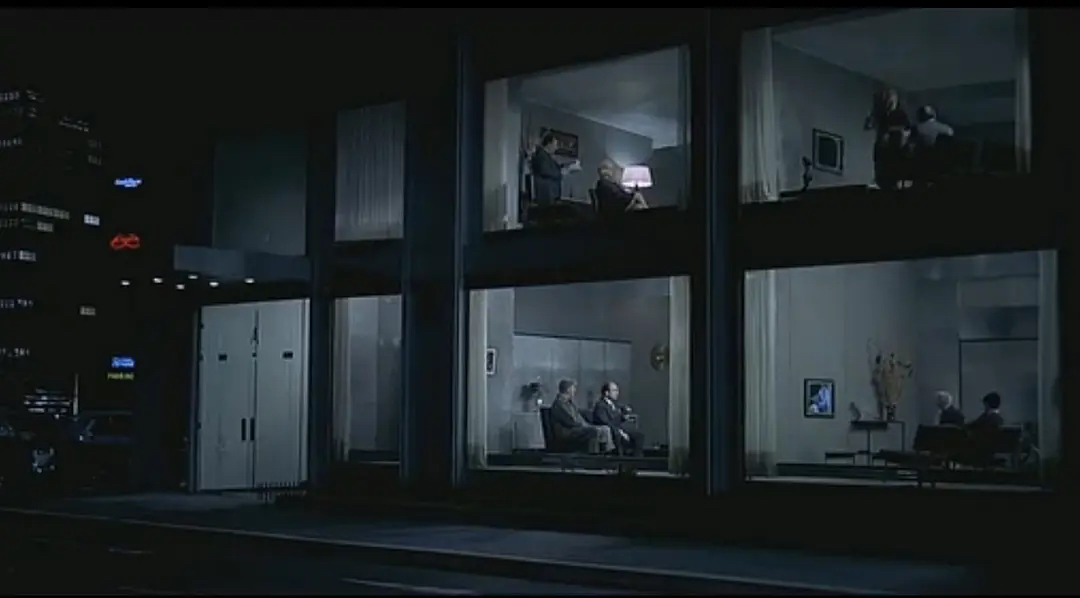

2 摄影行为的「景观化」

雅克塔蒂《玩乐时间》中人们的家被作为向外展示的橱窗,摄影这一行为在资本主义全球浪潮之下也异化成为「景观」。

举个例子,陈忠祥以扮丑式的摄影在网络空间爆火,其背后的本质是人们对于自我扮演大他者的摄影师采取的态度是嘲笑的,因为没有人想再被另一个大他者支配。而陈忠祥就迎合了这一网络共同体的幻想,即摄影是一帮小丑式的摄影师构想出来的儿戏。在这样的过程中,摄影就被彻底「景观化」了。

不仅如此,从摄影师的角度出发,镜头更像是一种更加实在的,去禁忌化的「菲勒斯」。某种意义上来说,镜头是「父权的」。使摄影景观化的过程是「女性主义」的。(这里的性别是符号学上的意义,并非指客观的二元性别)

.jpg)

我们在看一副摄影作品的同时,更是在凝视着拍这张照片的人

3 摄影的「去个性化」及与主流意识形态的合流

在摄影诞生之初,摄影是与主流意识形态格格不入的。这很好理解,因为当时摄影并不是大众的艺术,而是少数人的特权。毕竟,在那个年代的徕卡也不是普通家庭能够承担的。这也就直接的导致我们在观赏过去的摄影师的作品,总是能很清晰的辨别出个人风格的差异。与诞生之初的后摇、电子一样,彼时的摄影是追求个人表达的,反主流话语的。

我认为摄影被主流意识形态俘获的转折点在于那位家喻户晓的现代新闻摄影之父,「亨利·卡蒂尔-布列松」但我认为另一个摄影师的一副作品更能向我们展示这转向中的一点:

《苏军占领柏林》 「叶甫根尼.哈尔代伊」

当人们注意到摄影技术的进步能让眼前的真实很高程度的展现的时候,新闻摄影也就诞生了,而这也标志着摄影彻底被主流的意识形态话语体系吞噬。就如上面的照片,齐泽克的一个「苏联笑话」能让我们见识到意识形态建构在其中的作用:

一个老笑话,来自已消亡的东德,一个德国工人得到一份在西伯利亚的工作,他意识到所有的信件都要被审查,因此告诉他朋友:“我们设个暗号,如果你收到的信是蓝墨水写的,就是真话;如果是红墨水写的,就是假话。”一个月后,朋友受到了第一封信,用蓝墨水写的:“这一切都很棒:商品丰富,食物充足,公寓很大,供热也好,电影院放的都是西方电影,可以搞艳遇的漂亮妞多得是——唯一搞不到的就是红墨水。”

更为令人感叹的是,当你拿起相机(或是打开手机摄像头)的那一瞬间,这种意识形态的支配就已然作为「潜意识」存在,按下快门的那一瞬间,手指是完全受大他者支配的。而之所以有的摄影作品会为人所诟病,恰恰是因为这才是摄影师心中现实的最大程度的真实体现,大他者为了扼杀这种主体性(即使在这样的作品中大他者依旧处于支配者地位),会给这样的作品打上「坏」的标签。

事实上这种被支配的局面是很大程度上不能避免的,因为意识形态的入侵借用一部漫威新剧的名字是「秘密的」、「全面的」。

来自@ins philpenman的作品