#006

Christopher Nolan is arguably Hollywood's last true auteur filmmaker.解构诺兰,好莱坞最后的电影作者vol 1

照例,先上个和诺兰有关的不那么好笑的苏联笑话:

有一次,克里姆林宫邀请了克里斯托弗·诺兰导演来参观。导游向诺兰介绍了克里姆林宫的历史和建筑风格,然后带他去参观了一些展览。在一次休息时,诺兰问导游:“这个地方有没有什么神秘的房间或秘密的门?我是一个电影导演,我对这样的东西很感兴趣。”导游回答说:“不,这里没有这样的房间或门,这里的一切都是公开的。”诺兰听了后,笑着说:“那我明白了,我们现在在梦境的第几层。

毫无疑问,诺兰绝对已经成为影史上不可或缺的导演,他是除维伦纽瓦之外唯一能将欧洲作者电影论与好莱坞工业流水线相结合的导演。本文将以笔者心中诺兰最好的作品到最烂的作品的顺序,向大家展现诺兰的荧幕、公众、文化形象。同时需要注明的是,其中的意识形态批判更可以理解为对好莱坞意识形态的批判,这可能和诺兰本人有关,但笔者更相信这是象征秩序所建构的。

先上个笔者心中诺兰主流电影的排名(《追随》,《记忆碎片》,《失眠症》这些诺兰早期作品笔者还需要时间理解整理,故暂且按下不表):

《盗梦空间》

《蚁岭》

《敦刻尔克》

《致命魔术》

开除诺兰籍的作品:并列倒数的流俗的科学实在论的庸俗科幻作品:《星际穿越》 《信条》

需要深层次解构后再进行评价的:《蝙蝠侠三部曲》

先从《星际穿越》开始吧

1 从《星际穿越》中看好莱坞的科学资本主义叙事及唯生产力倾向

《星际穿越》海报

《星际穿越》无论从任何角度看都是流俗的意识形态作品。因为其「拜科学教」的本质决定了其庸俗的反动的背离群众的内核。这里可能有人就要说了,笔者肯定没有看懂《星际穿越》,是所谓的「爱」与引力穿越了时空。但事实上如果各位细品,你就会发现这部电影中的「爱」的符号学本质是绝对的虚无,其背后的本体论是「僵死」的。这里的「爱」是魔术师的障眼法,不信你仔细想一想如果诺兰真的是在强调人所具有的情感力量,那最后解决危机为何还需要所谓的「引力公式」?其中的矛盾显而易见,如果情感(意志)的力量具有绝对的超越性,(「维度」在这部电影中的符号学意义是康德意义上的「物自体」(五维世界)和「现象界」(三维世界)人类都能冲破「现象界」的禁锢能认识到物自体了,那人本身即是神,又何须借助所谓小小的「引力公式」才能生存?所以,这部电影的爱是一个大大的矛盾符号,其背后掩盖的还是「前康德的」中世纪「经院哲学」的思想实质。

上帝让我看见了光,所以我要继续活着。

——经院哲学家

这是对所谓「爱」的解构,这远远不够,对于我们来说,其中宣扬的「科技小布尔乔亚」更可能对现实形成污染。按照我个人的看法,这部电影在我国上映完全就是一次「科学资本主义」的入侵。

在场域论上,他认为世界有一个千秋万载僵死不变的,反辩证法的秩序,也就是所谓的物理定律、数学公式等等。在本体论上,他认为宇宙中的本体是绝对真实的,自然界是反动的,例如黑洞,时间可以被所谓五维世界的人类所认识掌握。这是一种「科学实在论」的幼稚立场,「时空」是一个boss,我们用爱与引力就可以打败他,就像你在游戏中抽卡获得了「金色武器」就能打败boss一样的幼态低能。

为何这是一种入侵?因为这样的宣传方式迎合了大多数工科知识分子「唯科技主义」的政治哲学立场。甚至还洗脑了一大批已经在学校这一「意识形态国家机器」下丧失主体思考性的脱产学生。(点名表扬《三体》这种超级垃圾,骂的狠一点,如果你是小资产阶级,那么希望你能继续在这种庸俗科幻作品中获得塑料的快感)具体的表现形式是对「唯生产力论」的绝对推崇:他们会认为社会的巨大变革是科技进步的结果(在电影中对应人类能存活是因为解开了所谓的「引力公式」),但例如俄国十月革命推翻沙皇专制,建立了布尔什维克政权,是出于无产阶级对旧体制的不满和对马克思主义理想的追求,当时的无产阶级根本就没有什么「科学资本」。

最令我感到无语的是,在电影的结尾,「科学实在论」甚至还倒退为了一种荒诞可笑的「科技弥赛亚」——安妮海瑟薇找到了适合人类居住的新家园,人类从此又过上了幸福快乐的新生活。让我们再看下背景

近未来的地球黄沙遍野,小麦、秋葵等基础农作物相继因枯萎病灭绝,人类不再像从前那样仰望星空,放纵想象力和灵感的迸发,而是每日在沙尘暴的肆虐下倒数着所剩不多的光景。

电影设定的末世场景

主角这种NASA宇航员都要倒退会到回家种田这一效率低下的生产方式,当时的阶级矛盾必然是相当激烈的。而是个学过必修四的都知道「阶级斗争是不可调和的」,而这部电影中破解了所谓的「引力公式」,人类就携手走向了共产主义式社会?简直是幼稚到了极致,对现实根本就没有一点点的体察。可以说,诺兰的(好莱坞的)哲学反思力基本为零。阶级矛盾被「科学资本主义」刻意地隐藏了。其背后的居心笔者不好擅自揣测。

「国家是阶级矛盾不可调和的产物」男主射下属于印度的无人机,仿佛也射下并深深埋葬了末世阶级矛盾激化的现实

2 从《蚁岭》和《盗梦空间》中看诺兰电影的核心驱动力——恐惧

本文将更加附着于电影本身,从电影理论方面对诺兰进行解构

我一直认为诺兰是个「经典恐怖片」导演,不同于视觉上的感官刺激,他非常擅长借助操纵观众的心理恐惧来完成叙事,可以说是对希区柯克式惊悚的完美继承与发展。

如果有三个人在玩儿扑克牌,在牌桌下有一颗炸弹。 如果你只是讲述三个人玩牌,然后突然爆炸了,那么故事就毫无悬念。 但如果你事先将炸弹的存在告诉读者,然后再展示三个不知情的人玩儿牌,那么观众就会时时刻刻关心炸弹什么时候爆炸。 这就是炸弹理论。

希区柯克的《夺魂索》是炸弹理论的完美阐释

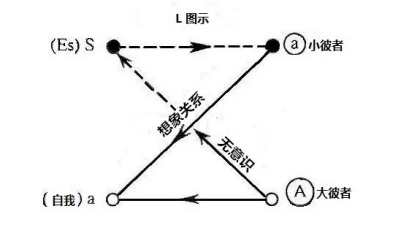

有人笑称:「诺兰的电影中的男主总是死老婆」。嗯,确实如此。就如《盗梦空间》的科布,他的爱人梅尔不仅是科布恐惧的源头,也是梦境空间中不确定性的象征符号。拉康的镜像理论能向我们更深地理解这一点:

可以说,梅尔是科布潜意识的投射,是欲望不可得的小客体a,而我们知道小客体a是在三界中随意流动的,科布根本不可能得到梅尔。

其中颇令人玩味的是诺兰的「陀螺图腾」。我曾经看到过一种十分有趣的解释:在这部电影中,陀螺图腾是科布区分真实世界和梦境世界的依据,因为他并不相信自己的判断。而在电影的结尾,科布并没有再关注陀螺是否持续旋转,这是因为他最终找到了自我,他向外走去,拥抱他的孩子们,相信自己的判断。那么陀螺最终是否停下了呢?诺兰在这里与我们开了一个打破第四面墙的玩笑,既然科布都脱离了陀螺的桎梏找寻到了自己,但我们观众似乎还没有找到自我,沉溺在对陀螺是否停下的猜测中。

我们可以发现,诺兰的电影绝大多数的主角都是相当明确,甚至在我看来都没有配角一说,所有的配角或多或少都是主角内心的投射。所谓的配角都是主角的「一体两面」。

在《蚁蛉》中,男主踩死了正在踩死自己的自己

这样一种弗洛伊德式的嵌套结构在诺兰早期的一部小短片中就初见端倪。如果了解一些电影史的朋友就会敏锐的发现,这是一种希区柯克「麦格芬」的变体。

在每一个关于间谍、神秘或悬疑的故事中,都有一个激励人物的对象或目标。这种情节装置叫做麦格芬。无论是间谍惊悚小说中的秘密计划还是抢劫故事中的珠宝,麦格芬都是让读者或观众深度代入的红色诱饵。

但是区别于传统的「麦格芬」装置,诺兰的麦格芬实在为了一种具象化的情绪,笔者认为是「恐惧」。《蝙蝠侠三部曲》中的一个桥段能像我们很好的展现这种理论的应用:小丑给了蝙蝠侠两个选择,拯救哈维丹特或是市长。在小丑告诉蝙蝠侠他只能选择一个的时候这种(不可完美结束)的恐惧就在蝙蝠侠心中诞生了,也在我们每个观影者心中诞生了。于是,情节就围绕着蝙蝠侠如何克服这种恐惧解决现实问题继续进行下去。

这一章节基本结束,接下来的等奥本海默上映之后吧