#009

拉康导读 精神分析入门

Introduction to Lacan's Introduction to Psychoanalysis

拉康

本文旨以向各位读者简单介绍拉康的精神分析理论,尽量以浅显易懂的语言向各位打开符号学与精神分析理论的大门。受限于笔者浅薄的学识,如有错漏之处,请指正。同时,就如拉康所说,对符号学的误读是必然,笔者的只是一家之言,请批判的接受。

法的大门为你而开!——《在法的门前》卡夫卡

一 从弗洛伊德到拉康

了解拉康,必然要认识弗洛伊德,但在这里不会对弗洛伊德的理论有过多的阐释,有兴趣的可以看他的《精神分析引论》。

弗洛伊德在研究精神病时提出,精神病的发生学机制有两点。一是内在的矛盾,即所谓「被压抑之物的返回」,粗浅的理解就如爸妈在儿童小时候对糖果发出禁令,那么「甜」就会作为「被压抑之物」在成年后返回;第二就是用幻象影射现实,这一点会在后文用拉康的理论具体阐释。

同时弗洛伊德还通过「俄狄浦斯弑父」的故事揭示了「俄狄浦斯情结」的存在,具体请自行百度。需要指出的是,在儿子弑父之后,儿子却更加遵守「父之命」,即所谓「后遗性的服从」。有了这些背景性的理论后,拉康的研究就此开始。

二 从笛卡尔到拉康

笛卡尔强调「我思故我在」,其背后的逻辑链是:因为一切的梦境是不可靠的,所以所有的感觉经验都是不可靠的,所以一切实体都不可靠,只有「我在怀疑」这件事是必然存在的。即我能怀疑一切,但我不能怀疑我正在怀疑。在这个意义上,笛卡尔式的「主体」是一个「思想主体」,我思想所以我知道我存在,思想是我的本性。

虽然诸如康德胡塞尔等哲学家已然对笛卡尔式的「形而上学式的主体」进行批判,但拉康继承自索绪尔的符号学,带入了弗洛伊德的精神分析理论展开了批判。

拉康认为,现实是被语言中介的现实。主体是无意识的主体,意识是无意识的代理。一切的感觉经验都是无意识的结果。「我在」在非我的场域中存在。

我不在我在之处思,我在我不在之处思

——拉康

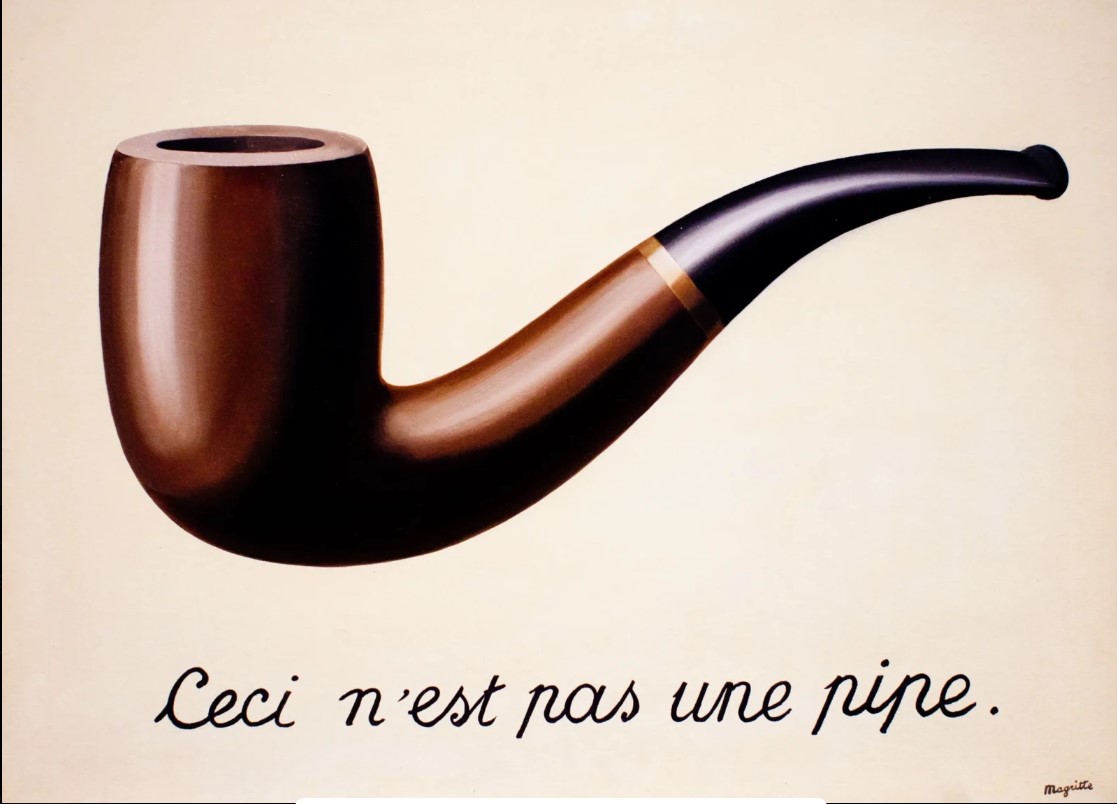

在这里有必然了解索绪尔的符号学知识,最有名的例子莫过于玛格丽特的烟斗:

画的底下写的是:这不是一只烟斗

在这里,表面上看上去是一只烟斗,索绪尔将其称为「能指」,拉康的例子是用于区别性别的厕所门口的标志,或者可以理解为一种「名称」。而在名称背后的叫做「所指」,即「能指」指向的含义与背后的意义这在每个主体的意识中是不同的。同样是一个杯子状的物体,我们可能用来喝水,外星人可能用来吃饭(这是一种相当不准确的解释,但大概就是这个意思)。

而在拉康的观点中,我们所谓的「意义」是对「能指」回溯性的建构。并不是能指的存在指向意义,而是我们的意义指向存在,能指只指向能指链(能指链乃是拉康对能指的差异性运作的一种拓扑学描述,即能指的差异系统:在其中,能指按照差异性的原则构成能指的链条,形成一个硕大无比的能指之网。)

在这个意义上,这个世界上的一切都被拉康解构掉了,从主体到意义,一切都是虚假的。而事实上拉康一直秉持的也是这种悲观主义的论调。

三 从罗素悖论到「欲望的辩证法」

罗素悖论的具体内容十分简单,只有一句话:我在说谎

如果这句话是真的,那么「我」是假的

如果这句话是假的,那么这句话的内容更是假的。

拉康在这里敏锐的发现了在这句话中,「我」分裂成为了「陈述的我」和「言说的我」。事实上我们所有的对话与罗素悖论一样,主体都是分裂的。我们对他者言说时一定是对想象性的他者言说。「主体坚信」在对话关系中时不可能的。就如我们和老板汇报工作的时候,我们一定会用我们认为老板会欣赏的语气语调等等。而「欲望」就是这种想象关系的中介,也就是接下来要谈到的「欲望的辩证法」。

对于欲望,拉康分为了三种:

need 需要

demand 要求

desire 欲望

我们一个个来看:

在解释需要时拉康举了婴儿与母亲的关系:在婴儿阶段,婴儿想喝水了什么的whatever,因为他(或她)无法使用语言,只能用「哭」的方式来表达。而这种哭的方式母亲想要理解必须经由语言的中介,但正如一个会说中文的人不可能百分之百被一个说英文的人理解,需求一定是不能被完整满足的,一定会有剩余。而婴儿为了让这种剩余尽可能地缩小,他们会尝试进入(学习)语言,这也是拉康所说的「主体第一次阉割」。

而在婴儿学会了语言成为了一名儿童之后,他所渴望的东西便能完整地经由语言的中介表达出来,即「要求」。而弗洛伊德式的「父亲禁令」会对主体进行「第二次的阉割」。就如儿童的「要求」是买一辆玩具小汽车,但父亲对小汽车施加了「禁令」。而在父亲角色的消失之后,小汽车就会作为「被压抑之物」而返回。所谓的「复古情怀」就是如此。

第三层,拉康称之为「欲望」,这是「两次阉割」下都不能消除的东西,因为它根本不能被语言中介,即所谓「对象a」,其本质是实在界的碎片。如果这样解释有点抽象的话,拉康还给出了一个公式:desire=need-demand

举个例子,如所谓追星,本质上就是我们对于景观性图像投射自己的幻想。人欲望着成为他者欲望的客体。我们爱的是明星吗?我们爱的是那个爱明星的自己。

欲望的运转逻辑是:我们在欲望着他者的欲望,我们为了欲望的不满足而欲望。

语言和符号是对事物的谋杀。

——黑格尔 主奴辩证法

四 三界理论,「大他者」,四种「话语」

拉康用一种拓扑学的方式划分了三界:

想象界:婴儿的镜像认同的阶段,没有「自我」这一概念。镜像认同虽然在以往的文章中多次提及,但还是提一下吧:在镜中我们看到了完整的自我,但现实中我们是破碎的,主体一定是划杠的主体,所以我们倾向于认同镜中的「理想自我」。

象征界:语言与秩序。拉康说这是我们背负着的「象征的债」。所谓的语言,颜色等等,是我们一种共同的契约。而我们不得不注册进入象征界,成为老师,医生或其他职业。而人们普遍认为的主体性实际上是象征符号在我们身上的运作。

实在界:因为我们使用语言,所以我们不可感知,不可经验实在界,有点类似于康德意义上的「物自体」。而欲望就是实在界的碎片,所以「对象a」永远不可能被满足。

「大他者」就是象征界,就是象征秩序,他决定了我们看到什么,我们如何看。最常见的就是「二次阉割」的刽子手「父之名」。每个主体都在大他者的凝视之下。

就在这三界理论之上,拉康在其每年都会举办的研讨班中还提出了「四种话语」:

主人话语:大他者的话语,命令的话语,就像《魔戒》中的魔戒的持有者索隆。

大学话语:所谓的科学理性,本质上还是大他者的话语。

分析师话语:解构主人话语和大学话语,是拉康正言说的话语。

歇斯底里话语:意识到大他者不存在后的疯癫话语。失去主体性的主体,其最后仍然会回到主人话语的统御之下

对于歇斯底里话语,拉康在一场学生运动中对学生说的话再次应证了他是个悲观主义者

You want a master , you will get a master.